读《第一性原理》

读这本书的背景

这词在这两年都快把耳朵听出茧子了,有些出版图书里也多次见到,想来早些年就已经为大佬们熟知和使用了,故此择机拜读一下,升华自己,也为寻找属于自己的那个符合第一性原理的场景,多铺一块砖。

读完之后补充了后面这段话,通过这本书的阅读有很多收获,例如:“理解了第一性原理的基本概念和对商业乃至个人生活的指导意义”,“得到了很多reference书籍”,“对大学教育的本质有了更深的理解”等等,不再一一列举。

收获良多,推荐阅读指数:“高”。

阅读感想

1. 开篇就看到对三体的引用,作为三体迷的我深感欣慰,哈哈哈。三体人问逻辑教授,为什么太阳落下去了,孩子们你们不会害怕,教授说,因为孩子们知道明天太阳还会生升起。这确实是连续性假设能给出的结论,明天太阳会升起来,对于三体人来讲未必是真。同样让我想到一个老问题,未来的世界会越来越好吗?在经济高速发展的中国特定的这个时代,我们的答案大多数是真。这真是一个美好的答案,我们应该为生活在这个时代、这块热土感到庆幸吧。因为无论是历史倒退几百年,还是把地球仪移动几个经纬度,你会发现这个答案,对于普通老百姓而言,不一定是真啊。

2. 读着读着突然想起一个人,就是第一次帮我推荐混沌大学的老师,江湖人称“玄姐”的孙玄。因为李善友老师是混沌大学的创始人,这可能也是我把这本书排成较高优先级的原因之一。

3. 书中反复提到的第一曲线和第二曲线,和《创新者的窘境》中提到的连续性创新和破坏式创新体感上异曲同工,曲线也类似,不过后者的曲线是根据很多企业惨痛发展教训的数据画出来的。

4. “一家企业的商业模式是其经营的中心思想,但一定不是其第一性原理,商业模式得以形成的基石假设才是第一性原理。同样的道理,公司发展的战略并不是企业经营的第一性原理,战略得以形成的基石假设才是。”读到这段我就在想,是不是以后面试不应该问大佬,你的商业模式是什么,这问题太low了,应该这么问:“请问您的商业模式的第一性原理是什么”,嗯,这个问题应该比较有水平,哈哈哈哈哈。

5. 重看一遍在两点一线上画等边三角形的推理过程,竟然理解了它在生活中的意义,想了一些自己生活的决策应该如何做,比如买房、买车、结婚、生娃,其实都存在自己的子系统第一性原理,也存在逻辑推导的过程。哪怕有时候自己耍了一个小聪明,省略了一些不厌其烦的推导步骤,其实它还在那。

6. 下一本计划读一下爱因斯坦传了,从方法上来讲符合reference阅读法,从感性上讲,我被说动的原因是“一个人要尽量多的涉猎各个领域的核心知识点,经常切换一下自己的思维模式,再从各个领域的思维模型中抽象出来一个更高级别的思维模型。”从这个点上看,爱因斯坦的经历一直为人称道,值得拜读。其实还有一个更简单的原因,我觉得不读一下这本书,可能大学物理就白学了…

7. 有时候会问自己,其实写阅读感想,会暴露很多自己的不足,这些东西自己知道就行了何苦一定写出来。我把这些杂念抛开,问自己最本心的想法是什么,答案很简单:“这是我那一瞬间的阅读感受,我要记下来”。接受一个不完美的自己才能成长,在回顾自己成长历程的时候,会知道自己在某个时间段,对应的成长阶段是什么。当然如果未来有一天,会生活在以光速为绝对参考系的环境下,这句话就得改一改了。

8. 新发现微信读书一个亮点,每本书里关联到其他书籍的时候,如果书城里面有电子书,是可以直接点击的,这个小功能大大提升了reference阅读法的使用成本,有效缩短了找书的操作链路,赞👍。

9. 对群体而言,“做出简洁有力的断言,不理睬任何推理和证据,是让某种观念进入群众头脑最可靠的办法之一”。而“夸大其词,不断重复,言之凿凿,绝对不以说理的方式证明任何事情,是说服群众的不二法门”。这段读完让脑子里回荡了一句广告词:“今年过年不收礼,收礼只收脑白金”,夸大其词、重复、言之凿凿都给占了。不知道多少人在看广告的时候只骂买啥也不会买它,但一到送礼得时候还是骂骂咧咧去买了脑白金。

10. 柏拉图游历各国,在40岁的时候回到雅典建立了柏拉图学园。从某种意义上讲,这是西方历史上出现的第一所大学。与所有其他教育机构不一样的是,柏拉图在学园里讲授哲学、数学、物理学等“无用”的学科。我记得大学毕业的时候,曾经有幸作为学生代表跟徐明稚校长有过一次短暂的沟通,我的问题是:“为什么外面有好多培训机构,体感从培训机构出来更容易找工作”,徐校长的回答我可能记不清细节了,大概含义应该是,大学教育并非只是为了找工作,让我们通过对一些专业知识的学习,建立自己的思维模式,进而知道如何生存在这个社会上。惭愧,时隔多年后才理解校长的话;幸哉,曾得遇名师指点,虽当时不得领悟,亦记在心上,终有一日豁然开朗。

阅读摘录

1. 归纳法是一种把一定时空边界之内的规律推广到所有时间和空间中的思维方式。几千年来,无论是东方人还是西方人,大家默认都会使用这样的思维方式。我们甚至可以说,99%的人类日常知识、经验建立在归纳法之上。但是,归纳法只能证伪,却不能证明。

2. 人类进化出一种合理的认知习惯,即用较小的认知成本获得维护我们生存所需要的信息量。人们之所以会这样做,是因为这样才能在付出最小成本的前提下,获取相对正确的知识,所以归纳法不能得到真理,但可以帮我们生存下来,或者暂时性生存下来。这就是人类的最小作用力原理。

3. 早在2300年前,亚里士多德认为,在每一系统的探索中,存在第一原理,它是一个最基本的命题或假设,不能被省略或删除,也不能被违反。这里的“第一原理”[5],就是我们所说的第一性原理。依据已经给定的某个第一性原理,加上演绎法的推理方式,我们就可以把系统之内的其他所有命题推理出来。换句话说,任何理性系统内部都是用演绎法来推论的,而推论必须建立在第一性原理之上。需要提醒大家的是,这里有一个非常重要的“单向性法则”[6]。第一性原理是一个直接给定的且可以自确认的元前提,而不是在这个系统中推理出来的结果。

4. “道生一,一生二,二生三,三生万物”。问问自己的“一”是什么?只有找到并践行属于自己的“一”,我们才能很幸福、很笃定、很踏实地生活和工作。

5. 除了5个公设和5个公理,欧氏几何中还包括23个定义,诸如点、线、面的基础定义。5个公设、5个公理,再加上23个定义,欧几里得通过演绎法的推导,一共推出了48条定理和467个命题,而这些内容最终构成了平面几何系统,并且一直沿用至今。从被欧几里得创造出来到今天,平面几何系统已经被应用了两千多年,在这个过程中,科学家和数学家一直想要完善这个系统。最终人们发现,在平面和三维空间中,这个系统貌似已经饱和,已经穷尽了平面几何这个维度的所有内容。所以,迄今为止,我们使用的依然是当初的欧氏几何,而同时期,古希腊学者在科学上探索得出的结论,后来几乎都被证明是错误的。从这个角度讲,欧氏几何堪称人类思维的奇迹。

6. 欧几里得列出的这些最基础的公理,并非他的原创。欧几里得对人类科学发展的贡献不仅在于建立几何学,更重要的是他首创了一种演绎法思维方式:从为数不多的公理出发,推导出所有定理和命题,从而构建了整个平面几何体系。这种基于演绎法的公理化思维方式,才是欧几里得留给后世的巨大财富,是人类思维的神迹。

7. 我们便可以将解题家与理论家类比为两种截然不同的创业者。普通创业者解决的是极限点的问题,是针对问题解决问题;而创新创业家解决的是边界问题,是破界创新,它让原有的问题变得无关紧要。

8. 成年人学习的关键并不在于增加信息量,而在于提升自己的思维模型。在低水平的思维模型中,增加再多的内容也只是低水平的重复而已,只有提升思维模型的水平,才能让我们接纳更多高维的信息和知识。

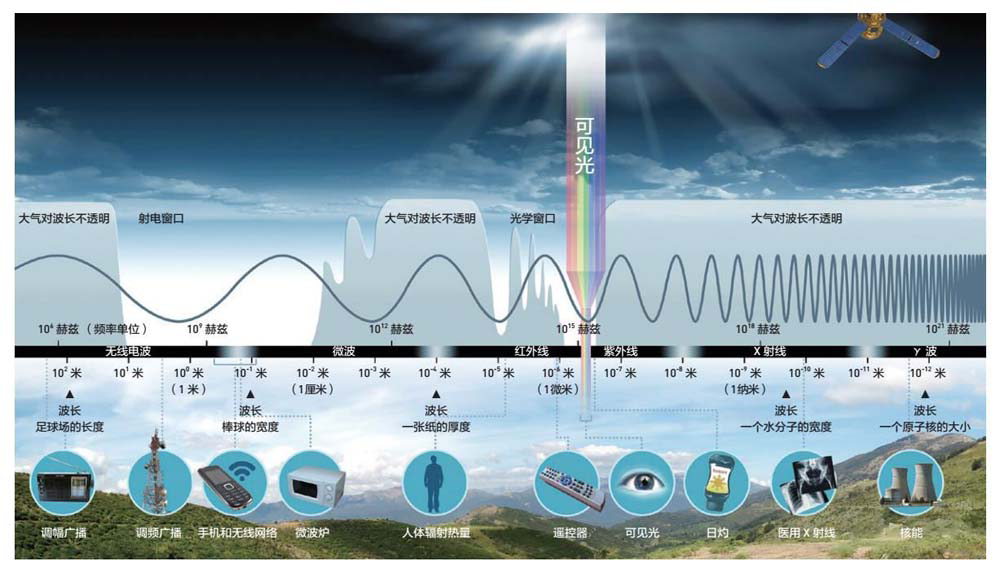

9. 人类对客观世界的感知有且只有眼、耳、鼻、舌、身5条感官通道,分别产生视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉。其中,视觉和听觉最为重要,人类一生中获得的所有认知,80%来自视觉,18%来自听觉。即便是最重要的视觉,其功能也并不足以认知到现实中的所有事物。我们的感官系统在认知过程中通常会“扭曲”外物,这就意味着,我们大脑“拍摄”的照片往往都是错误的。以颜色为例,视觉只能感应到对象全部属性中的感光属性,且只能感应到部分光段(700~400纳米波长),俗称“可见光”。其实肉眼可见光在所有的频段中,只占了仅仅十万分之一。更糟糕的是,光原本只是能量,是波长,但是视觉把光的波长扭曲成“颜色”。当我们看到绿色树叶的时候,实际上是光通过树叶折射到眼睛中经过大脑处理后,认为这个东西与既有的绿色模型接近,于是才产生了树叶是绿色的认知。所谓颜色,并不是客观事实,只是大脑中的主观模型而已。

10. 了解了从众效应,就不难理解为什么发生在创投圈的一些怪现象。基金募集基本靠公关,判断风口基本靠媒体;项目获取基本靠抬价,尽职调查基本靠审计;风险控制基本靠对赌,投资勇气基本靠合投;投后管理基本靠放羊,GP收益基本靠管理费。企业之所以这么做,主要原因就是其他人都在这么做。

11. 科学革命并不是知识的革命,而是无知的革命,商业领域的创新也是如此。批判性思维是创新精神的第一特征,也是打破认知边界的必要条件。只有学会独立思考、普遍怀疑,愿意承认自己的“无知”、敢于质疑群体共识的观点,才可以打破原有的认知藩篱,突破创新。

12. 在现实世界中,虽然没有绝对的真理,但却存在大量暂时正确的信念和逻辑。对于活在当下的我们来说,这些暂时正确的理念,足以作为指导我们工作和生活的“基石”,这也是我们前面提及的“求存不求真”。那么,我们应该怎样判断一个信念是否暂时正确呢?在逻辑学领域,信念“正确”的判断标准是“逻辑三洽”,即自洽、他洽和续洽。

13. 在商业场景中,所谓的逻辑他洽通常表现为,企业的商业模式和商业理念需要与经济学、社会学、心理学、数学、物理学、生物学、复杂性科学等商业的根基性学科保持一致。

14. 这也是人与人为什么总是会发生争吵,在我们的生活中,99%的争吵其实都不是为了捍卫“我的思想”,而是一种出于本能的对自身存在性的防卫。我们可以回想一下我们自身以及身边其他人在争吵中的反应,原本只是一个小小的摩擦或矛盾,但在争吵的过程中,这些摩擦或矛盾会逐渐上升到人格与尊严的高度。当我们感受到尊严受到侵害时,实际上就是“我”的存在受到了威胁。我相信很多人都发现过一个诡异的现象,在争吵的过程中,我们会不由自主地从为了某个事件或问题而争吵,变成为了争吵而争吵。而且,即便我们发现了这种争吵的无效性,大多数人依然无法及时停止。这背后就是并不存在的“我”一直在推动着我们,为了自身的存在性而争斗。这不是道理之争,而是尊严之争。