赏《典籍里的中国》

观赏感想

《书》

名句1: 民为邦本,本固邦宁

倪大红老师的代入感真好,入戏之后就是伏生本人,讲述一家人在战争的颠沛流离中舍命护书的经历,含泪而不落,目光坚定而执着,历尽沧桑后仍心如磐石,这种感觉像水波一样悄无声息的从身体穿过,却和观众的内心产生了共鸣。

再就是舞美做得真好,几个舞台分置,再和通道相连,让跨越时空的演绎串接顺滑又有明显的区分度,让当代读书人作为观众也能发出呐喊,三个时空交错出同样一种共鸣,对人心的穿透力极强。

好节目当如是,推荐~

《天工开物》

名句1: 此书与功名进取毫不相关也

每次看到演员从镜子前面走过,和镜子里面的饰演角色相互作揖,都会让我有一些触动,这面镜子就像附上了穿越时空的能力,让角色和演员互相无语凝视,他们彼此之间的感情应该是复杂的。

历史人物应该是对演员心怀感激的,能够把自己当年的故事情节生动的演绎给更多人看到,把自己未曾表达过的情感再淋漓尽致的发泄一次,要感谢、要感恩的、要抱歉的、留遗憾的,都可以再表达一次。

演员应该是佩服历史人物的,这些过往先贤几乎都有着过人的心智和坚定的信念,不惧生死苦困在实现理想的路上不曾停歇。作为演员一定比观众要更能深刻的感悟到先贤的情感,才能透传给观众强烈的震撼和感动。

宋应星和袁隆平穿越时空的一次握手细节满满,宋应星看到现代杂交水稻的产量之大,足以慰藉他内心希望天下人不再挨饿的期望,所以眼含泪光。袁隆平似乎能感觉到面前之人并非小撒所说的演员,而是真的天工开物的作者,在书中提及杂交优势的科学家,这次握手是几代人之间对科学的传承,以及对禾下乘凉梦的孜孜追求。所以两人握手迟迟没有松开,眼神从普通人的告别,仿佛转换为知己老友,志同道合之人,而后又回到现实,做了最后的告别。

《本草纲目》

名句1: 身如逆流船,心比铁石坚,望父全儿志,致死不怕难

名句2: 天下之书利益天下,当天下人共修之,世代永新

学医难,从医难,写本草难,刊印本草更难,剧情最后落在印书的这一段很触动人心。

李时珍写书用了30年,因医书不厌翔实写了总计52卷150w+字,需要刊刻的字板成本过高而无人能给出版,年过六旬仍然千里求当世文豪赐序,又做了一次逆流之船。求序之后,又花了10年复查校正内容,才最终得以完成和出版,然而最遗憾的是,直到最后李时珍也没能看到刊印完成的书摆在自己案头。

剧情落在这里,撒贝宁作为当代读书人穿越到古代,带着李时珍看看当代本草纲目的传播和发展,并且让李时珍手捧自己奢求过无数次的刊印成本的书籍,含泪微笑,知足、知足啊。

完成了老人一生为之努力的心愿,这如果是真的该多好啊。李时珍最后给撒贝宁行礼,因为帮他完成遗憾当得一敬;撒贝宁给李时珍行礼,因医书利益天下、福泽后世,当得后世人这一敬。

《论语》

名句1: 天不生孔子,万古如长夜;这句话源自朱熹,他对孔子非常推崇。

名句2: 岁寒,然后知松柏之后凋也

论:记录、编纂;语:沟通、谈论的内容;

仁:拆开是二人,讲的是人与人之间的关系,所谓仁人爱人,就是指人与人应该如何相处,爱别人爱自己。

孔子55岁仍然能放弃优渥的岗位和薪资,坚定的开始“创业”周游列国,追求天下大同的理想。因战乱年代屡历生命危险,穷到深处仅剩一碗薄粥时,仍然说”君子固穷,小人穷斯滥矣”,在艰难困苦中仍然不放弃,所以我辈应该还有时间可以思考,想清楚了也应当不轻易放弃。

当然孔子的经历还告诉我们,用自己曾经认为对的方式(周游列国)坚持到底,也可能没办法实现理想。放弃过往尝试新的路子(回家著书立说),反而能曲线救国的实现理想,虽然功不在当代,却华夏文化的千年传承中历久弥新。

搜着看了周润发演的孔子,剧中孔子的弟子确实大牛很多,也把几个重点的场景拍出来了,例如子路卫国请去做大官,政绩很好,但因内乱战死,死前仍不忘恩师的教导,戴好帽子保持最后的礼。

颜回作为孔子最得意的弟子,在剧中几乎是唯一能给孔子提建议的人,然而却先孔子而去,让孔子承受了失去爱子般的剧痛,个人感觉电影把颜回的死拍的很中二,但孔子的悲伤是演出来了。

其余场景诸如陈蔡绝粮等,不一一列举,商业片毕竟是要赚钱的,不是孔子的纪录片,和史书内容对比着看,貌不同神相似,有自己的理解就好。

电影弹幕有句话说的挺好,老子的道在天上,孔子的道在人间,这句话有点味道。

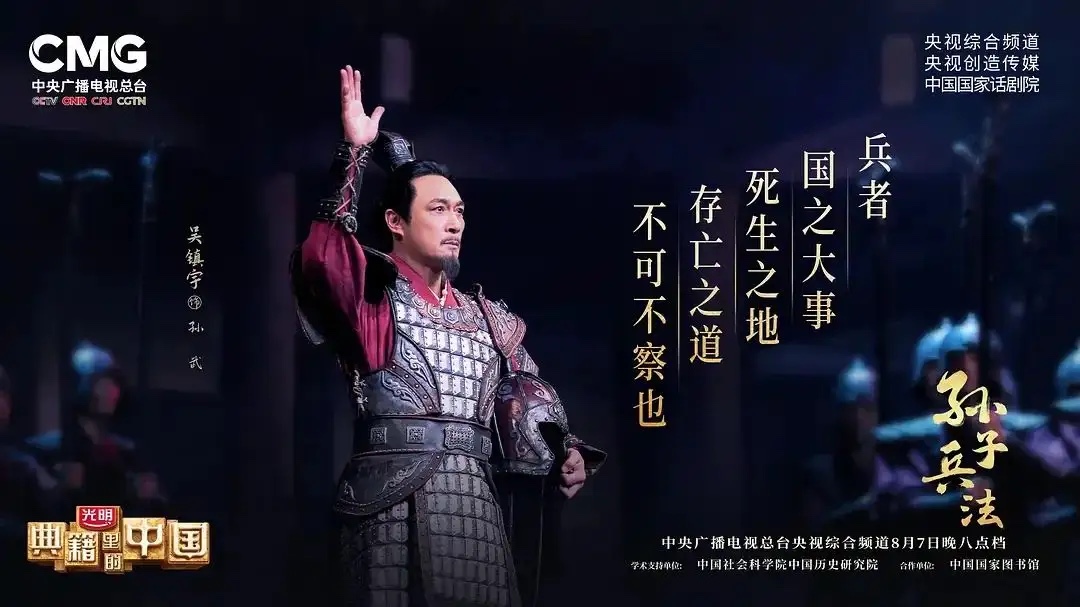

《孙子兵法》

《孙子兵法》和《孙膑兵法》被考古学家同时出土,解开了持续百年的谜底,其实迷不迷不太重要,因为孙膑是孙武的后人,都是孙家一脉,血统牛x不分也罢。

兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。开篇讲透了用兵需谨慎的重要性。这本书奠定了古代军事理论的基本框架,放在现代也可以当作一本哲学书来读,兵无常势、水无常形和我们现在讲的拥抱变化,接受唯一不变的就是变化,道理相通。

孙武之所以名“武”,是寓意,止戈为武,这是祖父的期待。戏剧通篇讲的主题也是如何止戈,以及用兵后修养民生的重要性。孙武为将辅佐吴王大败楚国之后,因政见不合归隐田间,在巅峰状态激流勇退,安心种地、著书,他在功名取舍这件事儿上的豁达让人佩服,让我想起梁晓声的一句话,好的生活是自适而稳定的,孙武所求可能和这句话暗合一样的道理。

止戈为武,其实还有后面一句,叫做武为止戈,以前给朋友做拆字分享的时候,有提到过这个字拆开的两种含义,前面一句理解为武的构成和它的中心思想应该是不战为首,后一句理解为有时候不得不为了不战而战,也可以理解为只有保持可战的国力,才能得到不战的和平。

孙武和伍子胥生死诀别那一段很有触动,像孙武这样对功名利禄豁达释然、对自己生死也已看淡的人,对友情的逝去和伍子胥之死却伤心至极,能表达出人一生能看淡一些事儿,也会有放不下一些事儿,孙武于田野之间救过伍子胥一次,伍子胥于朝堂之上也救过孙武一次,这种过命的交情告生死别应该是怎样的,只靠几句话、一个舞台、一碗粥、一把剑还是不足以承载,但舞台呈现这一幕给到观众,引发后续的思考和共鸣之后的延伸才是目的吧。

《楚辞》

名句1: 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索;

楚怀王为什么会相信秦国能够归还600里商於之地?有人说楚王又傻又天真;有人说楚王高估了国力,与齐好还是与秦好都可以,且对收复国土渴望至极,才误以为秦不敢不给;有人说秦国的当时攻赵无暇东顾,怕楚齐联盟趁虚而入,守不住那块地不得不各地求好,楚王因此错判了形式;

第一次被骗之后,盛怒之下发动蓝田之战,大败且再失汉中之地,屈原再去联齐,秦国又拿还地来骗楚怀王,他又信,为何?

最后秦国邀请楚怀王去秦,为什么要去?导致最后客死异乡?

后人怎么看待这段历史,没有可靠的细节只有结果,简单认为是一个昏聩之王无脑做出了决策,不太现实,当时会有多少大臣给了多少种意见,出了多少种谋划,才最终做出了一个错误的决定。这些过程很难考证,庙堂内政无法事无巨细都记下来,即使记下来了想传给后世也太难了,楚史怎么写难道不是秦人说了算嘛。

不过一错再错,选择题做成这个分数,用昏聩来衡量结果也不为过了。因为庙堂之上的断齐伐秦,最终给黎民百姓、给前线士兵和身后无数个家庭带来了永久的伤害,且将士们的牺牲也没能给楚国换来发展和修养空间。不过和齐国联盟,最终历史会走向何处倒也未可知,历史不做假设,仅从屈原的政治角度来看应该联齐更好罢了,难免一些人会因为敬仰屈原的人品高洁而爱屋及乌,同意他的政见吧。

屈原和楚怀王生死诀别的片段里,屈原说这辈子最遗憾的事儿就是没能留住楚王不去秦国,愧对这从儿时便在一起的一生的好友。到最后看到楚怀王离去,屈原大口大口地吃橘子,含泪连橘子皮也一起吃下去了,这段把我一个冷血之人看得也很动容,用吃橘子来表达一种情绪,有不舍、也有过度悲伤的感情吧。

据说是演员王洛勇临时给自己加戏的这段,确实能体现出一个演员的功底。从台词到动作,从发音到表情,都能表达出屈原这个角色的几个鲜明特点:有充满浪漫主义的性情,表达不太注意言辞,心怀家国但处事略显刚直。

这让我想起看《张居正》时,重循吏而远清流的用人策略,可能让张居正来评价屈原,也会归类到清流之列吧。

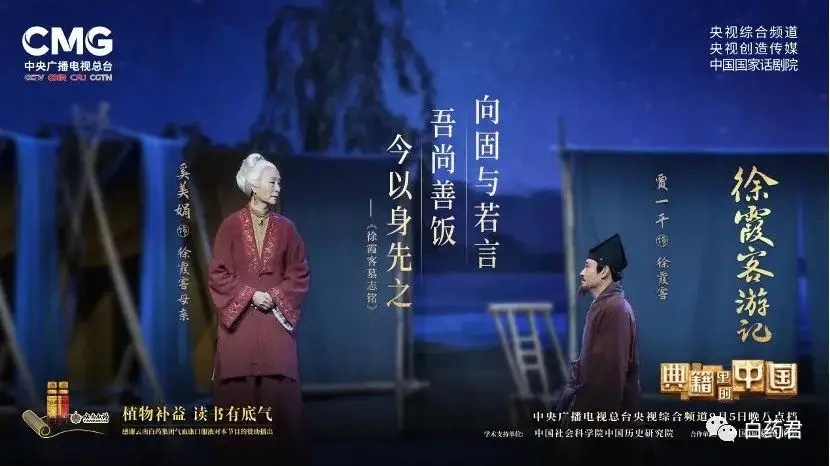

《徐霞客游记》

名句1: 大丈夫当朝碧海而幕苍梧

典籍里的中国讲述了很多不同的情谊,徐霞客主要讲的是母子之情,孔子/老子讲的是师生之情,屈原讲的是君臣家国之情,孙武讲的是和伍子胥的友情,李时珍讲的是父子之情,宋应星讲的是兄弟朋友之情,伏生讲了夫妻之情,戏剧本身既要把典籍和历史的重点故事情结表演出来,也要具备吸引人观看的能力(催泪效果),所以融入各种情感戏增强了观赏性,部分场景有点故意煽情,但大多场景都嵌入的比较丝滑。

这里插入一点对剧本编排的感悟,让观众和一个场景比较容易产生情感共鸣,有一种前提是要观众和主角有共同的“回忆”,然而在时长仅1h的戏剧里,制造出这种回忆感需要一定的时差,所以大多煽情的情节都在片尾,而制造的回忆则大多在片头。

徐霞客能够游历山水是有背景的,徐霞客祖上是和唐伯虎起名的人物,因为请了考官喝酒被诬陷有作弊的嫌疑,因此让后世不再重视考取功名,这使得他家庭要求不同于世俗,给了徐霞客自由成长的时间和空间。其次,作为儿子并不需要给家里赚钱,在外游历的成本也是从家里拿出来的,可想而知,徐霞客可以算是一位富二代,家里做生意积蓄不少,这给他提供了资本基础。所以一般人想追求朝碧海而幕苍梧之少得先问问家里过不过得下去,如果做不到老有所养、小有所教,人品已然低了几等,成书之后读者也会少很多吧。

戏剧里有一个细节,是徐霞客端水的时候一不小心滴到了撒贝宁的电子书上,当时很急切的叫出一声”快,书稿”,这个细节体现出了整理书稿是一件需要加倍小心的事儿。试想徐霞客晚年双腿残疾,作为一位行了万里路的人却连近在咫尺的书稿都拿不到,如若不是会明先生(他的好友,名字交季梦良)帮忙整理书稿,那么徐霞客游记,别说作为中国地理学的开山之作,可能连成书的机会都没有。所以为什么整理书稿要小心谨慎,我在想徐霞客病逝后,如果书稿被弄丢、被水弄模糊了,会明先生有心也无力复原内容了,原稿就一份、作者已经不在了别无他法,只能失传了,所以一部典籍能流传下来,真的是不容易。

《道德经》

名句1: 上善若水,水善利万物而不争。

名句2: 灯可以照亮典籍,而典籍如灯可以照亮世人

名句3: 老百姓的幸福就是”甘其食,美其服,安其居,乐其俗”

道德经是中国被翻译语言种类最多,发行量最大的典籍,是中国哲学的开山之作,老子也是中国哲学的开山之祖,老子不但在后世被追捧甚多,在当世也有圣贤问道。

孔子曾多向老子问道,第二次大约在35岁左右,老子说他是幸运的,那时候见到了最完整的守藏室。守藏室保留了很多上古典籍,老子任守藏使期间经历了王子朝奔楚的事件,强行掳走了大批典籍,这也导致了华夏千年历史长期都缺少周以前的历史记载。这次事件夺走了老子挚友祈清,同时也能看出典籍传承之困难。孔子对老子的评价是,像龙一样变化莫测,可见他对老子的评价之高。

说函谷关关令尹喜,发现有紫气浮于函谷关之上,推断是有重要的人物过关,后来果然看到老子乘坐青牛过关,尹喜拦下老子遂成书道德经5000余言,后拜师于老子辞官随行,这就是紫气东来的典故。

老子说有师如长史,祈清为益友,岁月经年也只在弹指一挥间。伴随着台词手指一挥,镜头切到了长史临终前最后一次教导老子的场景,让我想到如果我们每一个珍贵的回忆,在回想起来的时候,都能像一部被剪辑好的电影一样播放一遍,里面保留着所有的美好和一份朦胧的感觉,那该有多好啊。

长史希望老子能为世间守护一盏灯火,传递一份能遮风挡雨的智慧。油尽灯枯的他手指一盏烛火,说人哪能长生不老,但道可以传递下去的,正如烛薪可以燃尽,但火会传递下去,此谓之薪火相传。 这个道理也告诉我们,典籍和道的传承,不能只靠一个人一种办法,要让这世间万事万物都能承载和滋生,这也叫做生生不息。

《周易》

名句1: 天行健君子以自强不息,地势坤君子以厚德载物

革故鼎新,革去旧也,鼎取新也。周文王决定推翻商王朝,不仅仅是为了推翻旧的暴政,同时也是为了建立新的统一,各诸侯国统一于新的礼制,新的美德,新的法度。但即使像文王这样的有敬天爱民之心的君子,在讨伐崇国的时候,也遇到了重重的困难,崇国的的城墙又高又坚固,发起了几轮猛攻伤亡惨重,仍然攻不下来,最后冒着被前后夹击一败涂地的风险,仍然不肯对以城里平民姓名为要挟的崇侯虎发起总攻,好在他顺应天道,崇国百姓发起反抗,擒住崇侯虎,开门迎西伯侯,危机才得以化解。革故难,鼎新更难。

孔子晚年喜欢读易经,有韦编三绝的典故,形容孔子阅读易很频繁,导致编书用的牛皮线断了补、补了断,反复三次之多,当弟子问他为何要学易的时候,孔子回答是加我数年,五十以读易,可以无大过矣。孔子对于易经的解读,经他的弟子和后学者不断地完善,集合了诸子百家的智慧,整理成为易传,易经和易传在后世合称为周易。也是经孔子对易的钻研,才逐渐弱化了以卦象推演世间万事万物运行的规律,强化了许多做人、做事和从政的哲理部分,以及融入了空子的世界观和人生观。

周易被誉为群经之首,大道之源。其成书和过程被称为,人更三圣,世经三古,周易的传播和成书,离不开三位圣贤分别是伏羲、周文王、孔子,而这三位圣贤则分别来自于上古中古和近古。伏羲一划开天地,讲出了大道至简;文王拘而演周易,说的是文王被商纣王拘禁的期间,仍然能够推演天下大道形成容易经书;孔子则是弱化了其中的卜卦之意,传承了敬天爱人的大道。

《传习录》

名句1: 知是行之始,行是知之成。 知是行的主义,行是知的功夫。

王阳明和孔子有很多相似的地方,比如青年励志学习圣贤,两者都经历了艰难困苦而不放弃对大道的追寻,他们的思想都是由弟子整理成书最终得以流传。

现在我们都说给娃打鸡血,有时候拼的是父母的见识和认知,这话和王阳明的父亲王华是状元暗合一样的道理,状元父亲的见识、学识、情商都是一流的,在官场混的如鱼得水,有说李鸿章曾评价是“当代重逢王华日,吾皇神武安天下”。这能给到王阳明的培养、资源、影响肯定比布衣百姓来的更加深刻。

龙场悟道,我看过听过不止一两次了,但是每次都会觉得这件事儿,是不是有点过于夸张了,他被评价为中国思想史上一个能洞察本心、有重大意义的里程碑。可能在外行人来没法理解,很遗憾我就是外行人,所以暂时无法客观评价。不过,无论如何传习录这本书应该是这一生必读的且反复领悟的典籍之一。

孔子的言行记录成了论语,王阳明的言行记录成了传习录,让我想到一个问题,后世认为的圣贤可能在当时的本人并不认为如此,所以并没有及时去整理自己的言行和教育理念,所以我想圣人大抵都是谦虚的,也是有理想和追求的,一方面不会认为自己很牛所以要出书立说,另一方面忙于传道这个理想,不会为了出书而出书。幸好有心人多且追随先贤,才让典籍得以薪火相传。

故事讲到宁王之乱,王阳明不到两月就以少胜多平定了叛乱,皇上却要御驾亲征,让王阳明放了朱宸濠要再抓一次。王屡次上书劝皇帝不要御驾亲征,免得劳民伤财,让刚经历过战乱的老百姓多一些修养生息的时间,皇帝却让张永太监来问责王阳明,指责他是不是也要谋逆,答错一句话就是株连九族的大罪啊,王竟然说服了张永半路杀掉了朱宸濠让皇帝师出无名只好回朝,可以说张永从善如流,也可以说王阳明晓之以理、动之以情的能力真是极强。

撒贝宁带着王阳明穿越到现代的阳明洞,在里面遇到了一堆学生,里面有一个学生对传习录有一些研究,偶尔一个机会学生跟王阳明对视的时候,王才发现这个人长得很像徐爱,这个场景很触动人心。徐爱是作为王阳明的第一个弟子,也是对他的思想了解最透彻的一个弟子,本来是能够帮他传播思想的最佳传人,但很可惜徐爱英年早逝,犹如孔子失去颜回一样,在后世又一次见到转世的徐爱,也一样钻研和传承着传习录,这在王阳明的心理也是一种慰藉吧。