读《认知觉醒》

读这本书的背景

应该是无意间翻到的一本书,起初是被书名吸引了,然后发现字数不多,读一遍试错成本不高,所以进来看看。

阅读感想

1. 原本不打算写阅读笔记,因为读了30%仍然感受不强。当看到作者对“活在当下”的解释,简单直白,突然有所领悟,觉得是这么回事儿,值得写一写了。

2. 作者对一些耳熟能详的名次的解释,简单明了一针见血,比如:“活在当下”、“底层原理”。真的源自自己的领悟,又同时愿意分享的人才能写的如此通透,不错。

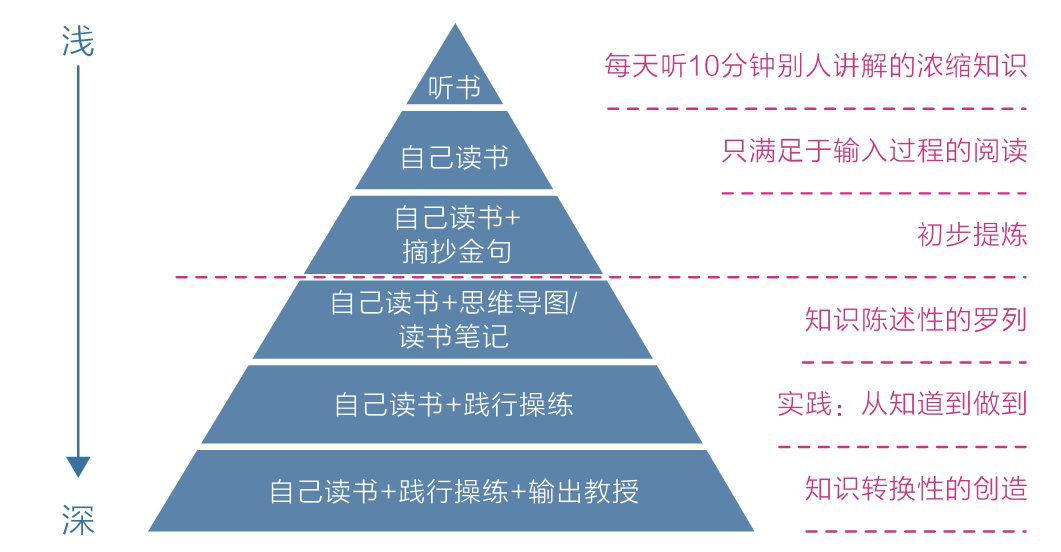

3. 如摘录4的图片,我的读书方法,包括了读、搬运、理解转化、show出来引发一定的讨论。处于主动学习的中间段位,对实践和授之以人还有距离。对于强化关键点的记忆,未来快速回顾有一定的帮助。

4. 我赞同书中的一点,阅读本身要读的是自己需要的部分,可以体现在带着问题去阅读而收获答案; 也可以体现为对书中某个故事段落有共鸣; 亦或是对未知的领域,因为阅读自然的引发了深入的思考,进而学到一些东西。未必要追求简单的通读、全盘记忆,更应避免全盘接受。

5. 读书是为成长,是为更好的独立思考,思考的方向准确,思考的有高度、有深度,为人更加通透,能看透事物的本质。因此过于盲从书中的观点,以及遇到认知不同的观点不去做深入的思考和自我辩论,阅读效果就会打折扣。

6. 我似乎没有详细整理过自己的学习树,虽然暗合一些方向和规划,但终究不够清晰,应该要梳理一个树状结构的学习图谱了。虽然觉得略晚,想到了就很好。

7. 信息太闭塞了,曾经拜读过尤瓦尔·赫拉利的《人类简史》和《未来简史》,一直奉为经典,竟然不知道还出了《今日简史》,一时间竟然怀疑作者引用书名是不是写了错别字,惭愧之余欣喜下一本书有着落了,哈哈哈哈。

8. 终身学习的前提,是要认知到自我成长是需要时间的,不能一蹴而就。即使在忙碌于时下,介于996左右徘徊,更要克制住急躁的心态,身心合一、极度专注的去学习,要坚持和训练进入这种状态去学习。

9. 作者以人学习走路并没有从肌肉控制和力学原理开始,学说话并没有从学习拼音和字母发音开始,进而附和学琴不用从乏味的练习开始(包括指法、乐理、乐感)。这块逻辑我不太认同,但并不影响其所在标题章节名称的合理性,只是例子举得不好。

学琴是一场修行,其结果直观的体现为指法纯属、识谱能力强、乐感和领悟力强。但其真正修行的是坚持和毅力,是专注于一件事的能力。想要弹出一些旋律不难,难的是弹出曲子里的琴意,弹出自己的修行和参悟。

同样,我们学习说话,能把话说出来不难,但是想把话说好、说透、有分寸、字正腔圆,则是要积累和沉淀很多东西的,这里面肯定少不了拼音和字母。

我们学会走路不需要了解肌肉控制和力学原理,不过希望肢体不总是那么僵硬、如何运动的更省力气,则是要理解一些至少入门级的知识。

作者在列举例子时,可能缺少了从各个角度推敲案例的过程,看似和论点相关,但太过明显的瑕疵总会对论证的效果产生负面作用。

10. 把读书产生的感悟用自己的语言写出来,是一种很好的读书方法。读书的重点思考的频次、深度以及引发的实践,阅读的速度和量级不是首要矛盾。吸取自己能理解有思考的知识点,与已有知识点建立关联,就算是本次阅读有所收获,是有意义的阅读。

阅读摘录

1. 跑步时,把感受收回来,悉心体会抬腿摆臂、呼吸吐纳和迎面的微风;睡觉时,把感受收回来,悉心感受身体的紧张与松弛;吃饭时,把感受收回来,感受每一口饭菜的香甜,体会味觉从有到无的整个过程,不要第一口还没吃完就急着往嘴里塞第二口饭菜。

2. 因为我们想要做成一件事的时候,通常都会告诉自己要很努力、很拼,会给自己设定一个很高的标准,还会经常给自己“打鸡血”,告诉自己坚持就是胜利。这是我们默认的思考模式,只是默认的不代表就是科学的。那么科学的模式是什么呢?回忆图1-4的内容,它告诉我们,最佳的学习区域在拉伸区内、舒适区边缘,在这个区域,我们既有成就又有挑战,进步最快。事实上,它就是难易匹配的意思:既不要太难,也不要太容易,难易适中的地带才是学习的心流通道。

3. 人们常说底层概念、底层规律,那到底什么是底层呢?在我眼中,能解释的现象越多,这个概念就越底层。所以你掌握了匹配原则之后,就可以自己解释其他事情了。

4. 摘录了一张图

5. 考试得了高分,不叫有知识;茶余饭后能高谈阔论,这也不叫有知识。这些场合下,知识虽然有用,但是这些知识都不太牵扯到具体的得失,所以只是智力游戏。只有当局势不明朗、没有人告诉你该怎么办,而错误的判断又会导致一些不良的后果时,你要是能因为有知识而敢于拿一个主意,这才算是真有知识。请注意,这不是在说,实用的知识才是知识,而是在说,只有当知识能够帮助你做实际决策的时候,它才是你的知识。

6. 有这种想法和担忧的人不少,他们有一个共同的特点是:非常在意形式上的完整。比如很多读者和我探讨读书方法的时候都会说,自己每读完一本书,都要系统地梳理作者的知识框架,写读书笔记,摘录精华,还要画出思维导图,似乎只有这样做才意味着自己认真读完了一本书,然后他们问我:“你平时用什么思维导图工具?”。这时我往往不知道怎么回答,因为我读书从来不画思维导图,也不会刻意梳理作者的知识框架。在阅读时,我唯一要做的事情就是:寻找触动点。我会在触动自己的地方做标记,在空白处写下大量能联想到的思考,书读完之后,我会放上几天,然后问自己:“这本书最触动自己的是哪个点?”这个点可以是一个理论、一个案例,甚至是一句话,只要它真正触动我,并能让我发生真实的改变,我就认为这本书超值了,至于其他,忘记就忘记了,我一点也不觉得可惜。而作者的知识体系和框架,又与我何干呢?

7. “刻意练习四要素”:定义明确的目标、极度的专注、有效的反馈、在拉伸区练习。

8. 我们每个人因为生活环境不同、经历不同、学识不同,所以在看待同一个问题时,理解层次和还原程度也不尽相同。比如有些人成年后和自己的父母越来越疏远,因为看不惯老一辈人的言论、习惯,接受不了他们对自己的关爱(干涉);很多儿媳跟婆婆不和睦,在带孩子的问题上矛盾不断;很多亲密的夫妻或情侣,也常常因为对同一件事存在分歧而相互怄气。如果我们知道出现这种情况仅仅是因为他们的“相机”和自己的不同,就很容易明白他们其实并非存心与我们作对,甚至他们已经尽了自己最大的努力。

9. 留心的话,你还会发现几乎所有的书籍都是智者看待事物、做选择、决策的过程。看多了之后,就能借助他们高明的视角来提升自己的选择能力,而我们每个人的命运不就是各种选择的结果吗?所以阅读改变命运,就是从改变我们的认知和选择开始的。现在再看看你身边的书,你还觉得它仅仅是本书而已吗?

10. 我们大多数人都低估了类比(比喻)的作用,认为它只是文学中的一种修辞,事实上,它是我们的思维方式,更是我们的认知工具。认知语言学科的创始人乔治·莱考夫曾这样定义和评价“类比”。以一种事物认知另一种事物,恰恰是学习的本质!因为人类只能通过已知事物来解释未知事物,我们很难凭空去理解一个自己从未见过的东西。而类比,正是连接未知事物与已知事物的桥梁。